Hamburger Wohngebiet wird mit der Wärme des Abwassers beheizt

In der Jenfelder Au in Hamburg entsteht derzeit Europas größtes innerstädtisches Wohnviertel, das mit der Wärme des Abwassers beheizt wird. 2000 Einwohner werden so mit Heizenergie versorgt, zudem wird aus der Wärme auch noch Strom gewonnen.

Die denkmalgeschützten Gebäude der Lettow-Vorbeck-Kaserne in Hamburg wurden saniert und bleiben erhalten. Rundherum entsteht ein neues Wohngebiet, das mit der Wärme aus dem Abwasser beheizt wird. Insgesamt 2000 Menschen sollen künftig in dem Gebiet in Hamburg leben.

Foto: Hamburg Wasser

Gelevelde – das gelbe Feld: Der Name verweist auf den Sandboden der Gegend. Hier in Hamburgs Bezirk Westend entsteht derzeit Europas größtes innerstädtisches Wohnviertel, das Abwasserbeseitigung und Energiegewinnung erstmals im großen Maßstab kombiniert. Im Quartier Jenfelder Au entstehen etwa 770 Wohneinheiten, davon 630 als Neubauten, die durch konsequente Farbenlehre bei der Abwasserbeseitigung mit Strom- und Wärme versorgt werden.

Konsequente Trennung der Wasserströme erforderlich

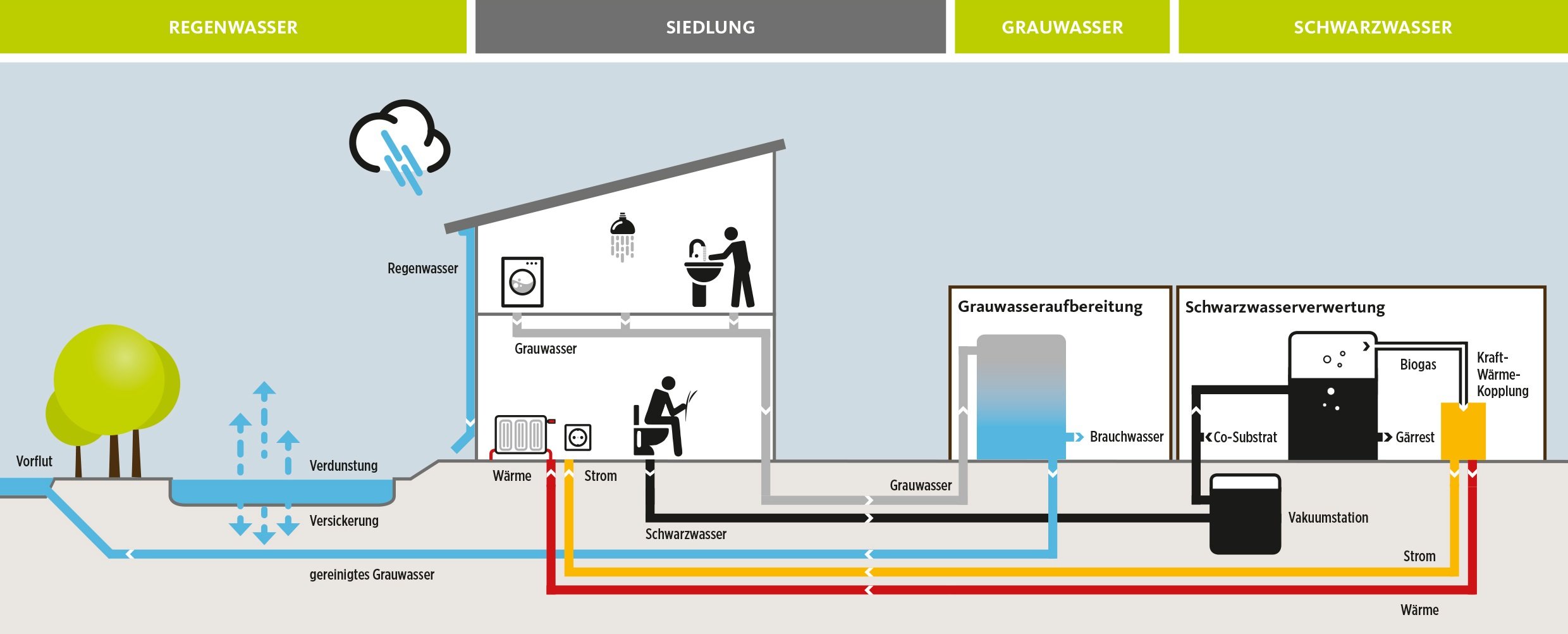

Hamburg Water Cycle heißt die neue Art der Farbenlehre, die konsequent das sogenannte Schwarzwasser aus der Toilettenspülung von den anderen Wasserströmen trennt, um daraus mittels biologischer Vergärung Strom und Wärme zu gewinnen. Die beiden anderen Wasserströme, die in einer Siedlung anfallen, sind das Grauwasser aus Waschmaschine, Waschbecken oder Badewanne sowie das Regenwasser.

Der Kühnbachteich im neuen Hamburger Stadtquartier Jenfeld: Die Wasserflächen werden ausschließlich aus Regenwasser der Siedlung gespeist. Ab 2015 werden die ersten Bewohner dort einziehen.

Quelle: West 8 urban design & landscape architecture b.v., Rotterdam

Um aus dem Schwarzwasser aus den Toilettenspülungen Bioenergie erzeugen zu können, ist es wichtig, dass dieses nicht zu stark verdünnt wird. Ein Mensch scheidet im Durchschnitt etwa 1,5 Liter pro Tag aus, aber je nach Spülungsart verdünnt sich diese Biomasse durch die Spülwasserzugabe auf 25 bis 50 Liter pro Tag. Das wirkt sich enorm nachteilig auf die Chance der energetischen Verwertung aus.

Bisher beherrscht die Spültoilette die Nasszelle

In einem konventionellen Entsorgungssystem beherrscht die Spültoilette die Nasszelle, die pro Spülgang rund fünf bis neun Liter verbraucht. Eine überzeugende Alternative bietet die Vakuumtoilette, auch Unterdrucktoilette genannt. Denn diese verbraucht nur etwa einen Liter Wasser pro Spülgang und verhilft der organischen Substanz der menschlichen Ausscheidungen zu einer hohen Konzentration.

Dieses konzentrierte Schwarzwasser wird zusammen mit weiterer Biomasse wie zum Beispiel Bioabfällen in einer Vergärungsanlage unter Ausschluss von Sauerstoff zu Biogas vergoren und dann durch ein Blockheizkraftwerk verstromt und in Wärme umgewandelt.

Das neue Wohnviertel liegt auf dem Areal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne, die 1998 aufgegeben wurde. Ein städtebaulicher Wettbewerb im Jahre 2006 zur Entwicklung der brachliegenden Fläche lieferte die Impulse für den Blick nach vorne. Dabei konnten sich die Stadtteilkonferenz Jenfeld und interessierte Bürger mit eigenen Vorschlägen in den Planungsprozess einbringen. Dabei galt es zu berücksichtigen, dass ein Teil des alten Kasernengeländes unter Denkmalschutz steht und gemeinsam mit dem ehemaligen Exerzierplatz erhalten bleiben sollte.

Keine Geruchsbelästigung durch geschlossene Systeme

Das Stadtentwicklungsgebiet umfasst rund 35 Hektar und soll ab dem nächsten Jahr rund 2.000 Einwohnern finanzierbaren Wohnraum bieten. Ein Quartierspark mit einem neu angelegten Teich – der Kühnbachteich – der auch als Rückhaltebecken für das Regenwasser dient, ist das Herz des neuen Viertels an der Schnittstelle von Jenfeld und Tonndorf.

Die Grafik zeigt das innovative Prinzip der Abwasserwirtschaft, mit dem der Bezirk Wandsbek und die Hamburger Wasserwerke in der Jenfelder Au neue Wege gehen.

Quelle: Hamburg Wasser

Per Unterdruckleitung fließt das konzentrierte Schwarzwasser zur Biogasanlage der Hamburger Wasserbetriebe, die auch die Abluft, die aufgrund der Vakuumtechnik anfällt, behandeln. Durch diese Behandlung werden Geruchsstoffe zuverlässig entfernt, so dass eine Geruchsbelästigung im Wohngebiet ausgeschlossen ist. Auf diese Weise können bis zu 40 Prozent des Wärme- und bis zu 50 Prozent des Strombedarfs klimaneutral und lokal erzeugt werden. Der Restwärmebedarf wird im Blockheizkraftwerk vor Ort aus Bioerdgas erzeugt.

Unterdrucktoilette ist Pflicht im Wohngebiet

Für die Wohnungsbauinvestoren und Einzelbauherren sind zur konsequenten Umsetzung des neuartigen Konzepts der Einbau von Unterdrucktoiletten sowie die Installation einer häuslichen Unterdruckentwässerungsleitung vorgeschrieben. Denn nur so ist gewährleistet, dass der energetische Nutzen des Konzeptes voll ausgeschöpft werden kann. Wie in Hamburg üblich, endet die Zuständigkeit der Hauseigentümer an der Grundstücksgrenze.

Dort werden die beiden Abwasserströme aus den Wohnungen – das Grau- und das Schwarzwasser – in die zwei separaten öffentlichen Sielnetze angeschlossen. Das Schwarzwasser gelangt in das Unterdrucksiel, das Grauwasser in das Grauwassersiel. Regenwasser fließt überhaupt nicht mehr direkt ins Siel, sondern wird in den neu angelegten Kühnbachteich geleitet.

Blick auf das neue Wohnquartier in der Jenfelder Au in Hamburg: Schwarzwasser aus den Toiletten wird in einem eigenen Abwassersystem geführt, vergoren und zur Energiegewinnung genutzt.

Quelle: West 8 urban design & landscape architecture b.v., Rotterdam

In der Jenfelder Au wird das Regenwasser so zum gestalterischen Element der Freiraumgestaltung. Üblicherweise fließt Regenwasser über die Kanalisation in die Kläranlagen und belastet dort unnötig ihre Kapazitäten. In der Hamburger Siedlung wird das Regenwasser vom Kanalnetz abgekoppelt und genutzt, um es in örtliche Gewässer zu leiten. Das eröffnet Räume für neue landschafts- und städteplanerischen Aspekte: Denn das Regenwasser plätschert durch offene Gerinne, Bachläufe und Kaskaden durch das Quartier, ehe es in Rückhaltebecken gelangt, die Teichen und Seen ähneln.

Das Erscheinungsbild des neuen Wohnquartiers wird so nachhaltig geprägt und der Hochwasserschutz optimiert. Denn die Rückhaltebecken sind so angelegt, dass sie im Fall von Starkregenfällen weiteres Speicherpotential bieten.

Auch wenn das Hamburger Projekt besonders groß ist – es gibt aber auch anderswo schon Initiativen, um die Wärme des Abwassers in den Städte für die Energiegewinnung zu nutzen. So werden in Köln in einem Pilotprojekt sechs Schulen mit der Energie aus dem Abwasser beheizt.

Das Projekt Jenfeldfelder Au ist in seiner Größe bislang einmalig und ein wertvoller Praxistest, der für die zukünftige Stadtentwicklung und -planung wichtige Impulse geben wird. Aus diesem Grund ist die Jenfelder Au auch ein Pilotprojekt der „Nationalen Stadtenwicklungspolitik“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sowie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Ein Beitrag von: