150 Jahre Verbrennungsmotor: Aufstieg und langsamer Abschied

Vom Gasmotor zum modernen Antrieb – die Geschichte des Verbrennungsmotors in 150 Jahren Technikentwicklung.

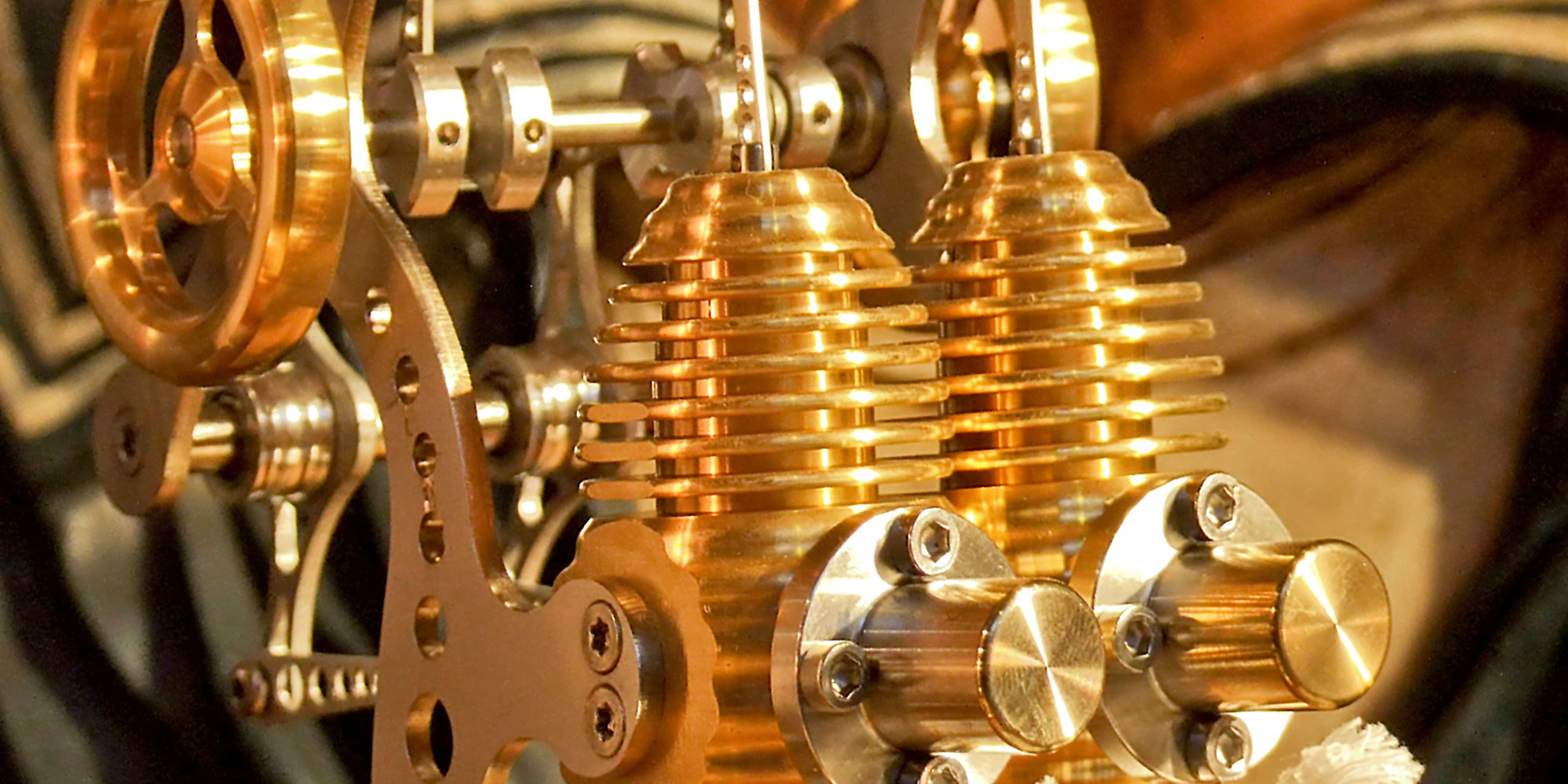

Blick auf den Verbrennungsmotor eines Oldtimers.

Foto: PantherMedia / Dawid Kalisinski

Jahrtausende lang bewegten sich Menschen zu Fuß, mit Tieren oder in von Pferden gezogenen Wagen fort. Erst mit dem Aufkommen von Dampfmaschinen und später Verbrennungsmotoren nimmt die Entwicklung des Individualverkehrs Fahrt auf. Im späten 19. Jahrhundert beginnt eine technische Ära, die unsere Fortbewegung bis heute prägt – trotz wachsender Kritik an fossilen Brennstoffen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei der Verbrennungsmotor. Anders als Dampfmaschinen erzeugt er die notwendige Energie direkt im Motorraum. Er wandelt chemische Energie durch die Verbrennung eines Kraftstoff-Luft-Gemischs in mechanische Bewegung um. Heute kennen wir unterschiedlichste Varianten: Otto- und Dieselmotoren, Zwei- oder Viertaktaggregate, Schnellläufer oder Langsamläufer – doch der Weg dorthin war lang.

Inhaltsverzeichnis

- Erste Versuche mit Gas und Flammen

- Ottos Viertaktmotor legt das Fundament

- Benz und Daimler – Mobilität auf drei und vier Rädern

- Serienproduktion und Technik für die Massen

-

Technische Varianten von Verbrennungsmotoren

- Grundprinzipien von Otto- und Dieselmotoren

- Zwei oder vier Takte – entscheidend für Aufbau und Einsatzbereich

- Weitere Varianten: Compound, Split-Cycle und der Wankelmotor

- Nach dem Prinzip der Zündung: Fremd oder selbst

- Unterschiedliche Bauformen – von Einzylinder bis Sternmotor

- Nach der Gemischbildung: Vergaser, Einspritzung und mehr

- Motoren für spezielle Zwecke – von Langsamläufern bis Schnellläufern

- Grenzen der Effizienz

- Der langsame Abschied vom Verbrennungsmotor

- Wasserstoffverbrenner als Alternative?

Erste Versuche mit Gas und Flammen

Bereits in den 1850er-Jahren entstehen erste Konstruktionen zur inneren Verbrennung. 1853 sichern sich Eugenio Barsanti und Felice Matteucci ein internationales Patent auf ihren Gasmotor. Christian Reithmann experimentiert mit eigenen Konstruktionen.

Einen wichtigen Schritt geht Étienne Lenoir. 1859 baut er einen funktionierenden Gasmotor, der 1863 ein dreirädriges Fahrzeug namens „Hippomobile“ antreibt. Der Motor arbeitet mit Stadtgas und basiert auf einem Zweitakt-Prinzip. Seine Leistung ist allerdings begrenzt – rund 100 Umdrehungen pro Minute reichen für etwa 6 km/h. Das reicht gerade für eine gemütliche Spazierfahrt. Trotzdem ist Lenoirs Beitrag nicht zu unterschätzen. Seine Technik dient späteren Entwicklungen als Ausgangspunkt.

Ottos Viertaktmotor legt das Fundament

Der große Durchbruch gelingt Nicolaus August Otto. Als Autodidakt erkennt er die Schwächen bestehender Gasmotoren. 1861 beginnt er, mit einem neuen Prinzip zu experimentieren. Ziel ist ein effizienterer und zuverlässigerer Motor, der nicht auf städtische Gasnetze angewiesen ist.

Gemeinsam mit seinem Bruder entwickelt Otto den Viertaktmotor. Das Herzstück ist der Arbeitszyklus: Ansaugen, Verdichten, Arbeiten, Ausstoßen. Erst 1876 gelingt der technische Durchbruch. In der Gasmotorenfabrik Deutz AG entsteht der erste industriell hergestellte Viertaktmotor. Er bietet einen besseren Wirkungsgrad als alle bisherigen Antriebe. Später wird das Prinzip zum Standard im Motorenbau.

Benz und Daimler – Mobilität auf drei und vier Rädern

Carl Benz gelingt es, Ottos Prinzip in ein selbstfahrendes Fahrzeug zu integrieren. 1886 meldet er den Patent-Motorwagen an – ein dreirädriges Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Anfangs ist die Resonanz verhalten. Das ändert sich 1888, als Bertha Benz gemeinsam mit ihren Söhnen eine Fernfahrt über 104 km von Mannheim nach Pforzheim unternimmt. Ohne Wissen ihres Mannes demonstriert sie die Alltagstauglichkeit des neuen Gefährts.

Parallel arbeiten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach an leistungsstarken, aber kompakten Motoren. Ihre Vision ist ein schneller, leichter Antrieb für Fahrzeuge zu Wasser und zu Lande. 1885 entsteht der sogenannte „Reitwagen“, ein Vorläufer des Motorrads. Nur ein Jahr später setzen sie ihren „Standuhr“-Motor in eine vierrädrige Kutsche ein – das erste Automobil in moderner Bauweise.

Serienproduktion und Technik für die Massen

Die ersten Fahrzeuge sind teuer und bleiben einer wohlhabenden Elite vorbehalten. Emil Jellinek, ein Geschäftsmann aus Österreich, lässt sich von Daimler und Maybach ein Fahrzeug nach seinen Wünschen bauen. Es trägt den Namen seiner Tochter: Mercedes. Das Fahrzeug bringt es auf 90 km/h – ein beachtliches Tempo für die damalige Zeit.

Die eigentliche Demokratisierung des Automobils gelingt Henry Ford. Ab 1913 fertigt er das Modell T am Fließband. Dadurch sinken die Kosten drastisch. Die sogenannte „Tin Lizzy“ wird millionenfach verkauft. Die industrielle Fertigung beeinflusst bald auch europäische Hersteller. Citroën und Opel übernehmen das Prinzip. Mobilität wird zum Massenphänomen.

Technische Varianten von Verbrennungsmotoren

Verbrennungsmotoren sind weit mehr als nur die bekannten Otto- und Dieselmotoren. In über 150 Jahren Entwicklung haben Ingenieurinnen und Ingenieure zahlreiche Konzepte erprobt, optimiert und teilweise auch wieder verworfen. Die Unterschiede betreffen dabei nicht nur den eingesetzten Kraftstoff oder das Zündprinzip, sondern auch Bauweise, Taktverfahren, Gemischbildung und Bewegungskinematik.

Grundprinzipien von Otto- und Dieselmotoren

Am häufigsten kommen im Straßenverkehr Ottomotoren und Dieselmotoren zum Einsatz.

- Ottomotoren arbeiten mit einem Kraftstoff-Luft-Gemisch, das außerhalb des Brennraums (etwa im Saugrohr) vorbereitet und dann über ein Einlassventil in den Zylinder geleitet wird. Dort wird es verdichtet und durch eine Zündkerze zur Explosion gebracht. Dieses Prinzip nennt man Fremdzündung. Ottomotoren benötigen hochwertige Kraftstoffe mit hoher Klopffestigkeit, typischerweise Benzin. Moderne Varianten nutzen häufig Direkteinspritzung und variable Ventilsteuerung zur Effizienzsteigerung.

- Dieselmotoren setzen auf Selbstzündung: Hier wird reine Luft stark verdichtet, was deren Temperatur erhöht. Erst kurz vor dem oberen Totpunkt des Kolbens wird der Dieselkraftstoff eingespritzt. Aufgrund der hohen Temperatur entzündet sich der Kraftstoff von selbst. Dieselmotoren arbeiten oft effizienter als Ottomotoren, vor allem bei gleichmäßiger Belastung. Allerdings sind sie konstruktiv schwerer und erzeugen bei unzureichender Abgasnachbehandlung mehr Stickoxide und Rußpartikel.

Zwei oder vier Takte – entscheidend für Aufbau und Einsatzbereich

Verbrennungsmotoren lassen sich auch nach ihrem Arbeitstakt unterscheiden. Die beiden gängigsten Verfahren sind der Zweitakt– und der Viertaktmotor.

- Zweitaktmotoren verrichten bei jeder Kurbelwellenumdrehung einen Arbeitstakt. Ein Zyklus besteht aus Verdichten/Verbrennen und Spülen/Befüllen. Sie kommen mit weniger Bauteilen aus, benötigen aber oft ein Öl-Kraftstoff-Gemisch zur Schmierung. Die Konstruktion ist leichter, günstiger und leistungsstark auf kleinem Raum – ideal für Mopeds, Motorsägen oder Außenbordmotoren. Der Nachteil: Hoher Verbrauch und schlechte Abgaswerte, da beim Spülvorgang Frischgas mit Abgas vermischt wird.

- Viertaktmotoren führen pro Zyklus vier Takte aus: Ansaugen, Verdichten, Arbeiten, Ausstoßen. Sie benötigen zwei Kurbelwellenumdrehungen für eine vollständige Verbrennung und haben ein komplexeres Ventilsystem. Dafür arbeiten sie sauberer, effizienter und ruhiger. Nahezu alle modernen Pkw und Motorräder setzen auf dieses Prinzip.

Weitere Varianten: Compound, Split-Cycle und der Wankelmotor

Neben den beiden klassischen Taktarten existieren zahlreiche Sonderformen:

- Der Compoundmotor kombiniert mehrere Zylinder mit unterschiedlicher Aufgabe. Die Luft wird zuerst vorverdichtet, dann im Arbeitszylinder weiter verdichtet, dort verbrannt und teilweise erneut expandiert, bevor sie ausgestoßen wird. Rudolf Diesel entwickelte Ende des 19. Jahrhunderts ein solches System, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. In der Praxis war es allerdings zu komplex und hatte hohe thermische Verluste.

- Der Split-Cycle-Motor teilt die vier Takte auf zwei Zylinder auf: Einer übernimmt Ansaugen und Verdichten, der andere Verbrennung und Ausstoß. Ziel ist es, jeden Zylinder optimal für seine Aufgabe zu konstruieren. Der 2007 vorgestellte Scuderi-Motor ist ein modernes Beispiel dieses Konzepts. Bisher konnte sich dieses Prinzip aber nicht breit durchsetzen.

- Der Wankelmotor verzichtet auf klassische Kolben und setzt stattdessen auf einen rotierenden Dreiecksrotor, der in einem epitrochoiden Gehäuse läuft. Dabei entstehen durch die Rotation getrennte Kammern für die einzelnen Arbeitstakte. Der Vorteil liegt in der kompakten Bauform und der Laufruhe. Nachteile sind ein höherer Ölverbrauch, schlechtere Dichtungen und Probleme bei der Abgasreinigung. Mazda hat den Wankelmotor über Jahrzehnte weiterentwickelt, etwa im RX-7 und RX-8.

Nach dem Prinzip der Zündung: Fremd oder selbst

Ein weiterer Unterscheidungsfaktor ist die Art der Zündung:

- Fremdzündung (wie beim Ottomotor) nutzt eine externe Zündquelle, meist eine Zündkerze. Sie ist steuerbar, aber anfällig für Klopfen bei hohen Verdichtungsverhältnissen.

- Selbstzündung (wie beim Dieselmotor) nutzt die durch Verdichtung erzeugte Hitze. Es braucht keine Zündkerze, aber eine präzise Steuerung der Einspritzung. Zwischenformen wie die homogene Kompressionszündung (HCCI) vereinen Vorteile beider Verfahren, erfordern jedoch komplexe Regelungstechnik.

Unterschiedliche Bauformen – von Einzylinder bis Sternmotor

Verbrennungsmotoren gibt es in zahlreichen Bauformen. Gängig sind Reihen-, V- und Boxermotoren:

- Reihenmotoren sind einfach aufgebaut und gut ausbalanciert – häufig in Vierzylinder-Pkw zu finden.

- V-Motoren ermöglichen eine kompakte Bauweise bei vielen Zylindern – typisch bei Sechs- oder Achtzylindern.

- Boxermotoren haben gegenüberliegende Zylinder und liegen besonders flach – bekannt von Subaru oder Porsche.

- Sternmotoren, Gegenkolbenmotoren und Taumelscheibenmotoren fanden in Luftfahrt, Marine oder im Versuchsstadium Anwendung – sie zeigen die Vielfalt mechanischer Konzepte.

Der heute leistungsstärkste Verbrennungsmotor in Serienproduktion ist ein Zweitakt-Schiffsdieselmotor mit 14 Zylindern – über 100.000 PS stark und mehrere Stockwerke hoch.

Nach der Gemischbildung: Vergaser, Einspritzung und mehr

Die Art, wie Kraftstoff und Luft gemischt werden, beeinflusst Leistung, Verbrauch und Emissionen:

- Vergaser waren früher Standard, sie mischen das Kraftstoff-Luft-Gemisch außerhalb des Brennraums. Heute werden sie nur noch in Kleingeräten verwendet.

- Saugrohreinspritzung injiziert den Kraftstoff kurz vor dem Einlassventil. Sie ist präziser als der Vergaser.

- Direkteinspritzung bringt den Kraftstoff direkt in den Brennraum. Sie erlaubt höhere Verdichtung, spart Kraftstoff, ist aber technisch aufwendiger.

Dieselmotoren arbeiten grundsätzlich mit innerer Gemischbildung – der Kraftstoff wird erst im Brennraum eingespritzt, wodurch sich ein heterogenes Gemisch bildet. Dies ermöglicht hohe Drücke und Wirkungsgrade.

Motoren für spezielle Zwecke – von Langsamläufern bis Schnellläufern

Je nach Drehzahlbereich unterscheidet man:

- Langsamläufer (unter 300/min): Typisch für große Schiffsmotoren, sehr effizient, robust, aber schwer.

- Mittelläufer (300–1.000/min): Einsatz z. B. in Traktoren, Generatoren oder schweren Lkw.

- Schnellläufer (über 1.000/min): In Pkw und Motorrädern verbreitet – leicht, kompakt, drehfreudig.

Grenzen der Effizienz

Der Wirkungsgrad eines Motors beschreibt, wie viel der im Kraftstoff enthaltenen Energie tatsächlich in Bewegung umgesetzt wird. Moderne Ottomotoren erreichen unter idealen Bedingungen rund 40 %. Dieselmotoren schaffen bis zu 43 %, große Schiffsdiesel sogar über 50 %. Im Alltag liegen die Werte deutlich darunter – meist bei 20 bis 30 %, abhängig von Fahrweise und Belastung.

Ein Großteil der Energie verpufft als Wärme über Abgase oder Kühlung. Dies ist einer der Gründe, warum alternative Antriebe wie Elektro- oder Wasserstoffsysteme zunehmend in den Fokus rücken. Doch auch innerhalb der klassischen Verbrennertechnologie gibt es Weiterentwicklungen – etwa durch Hybridkonzepte, variable Ventilsteuerung oder Downsizing.

Der langsame Abschied vom Verbrennungsmotor

Trotz aller Weiterentwicklungen hat der Verbrennungsmotor an politischer und gesellschaftlicher Akzeptanz verloren. Die Klimakrise stellt die Technologie grundsätzlich infrage. Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow 2021 einigen sich zahlreiche Staaten auf einen schrittweisen Ausstieg. Deutschland beteiligt sich nicht – mit Verweis auf synthetische Kraftstoffe als Option für CO₂-neutrale Mobilität.

Langfristig scheint der Rückzug jedoch unumgänglich. Immer strengere Emissionsvorschriften, drohende Fahrverbote und ein Wandel der Kundenwünsche setzen den Herstellern zu. Trotzdem bleibt der Verbrennungsmotor ein Symbol für technische Kreativität und Mobilität.

Wasserstoffverbrenner als Alternative?

Der Wasserstoffverbrennungsmotor stellt eine interessante Alternative zu traditionellen Verbrennungsmotoren dar und bietet insbesondere im Hinblick auf die Reduktion von CO₂-Emissionen Vorteile. Allerdings stehen seiner breiten Anwendung derzeit noch Herausforderungen wie die Speicherung von Wasserstoff und der Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur entgegen.

Ähnlich wie herkömmliche Otto- oder Dieselmotoren wandelt der Wasserstoffverbrennungsmotor die chemische Energie des Kraftstoffs durch Verbrennung in mechanische Arbeit um. Dabei können sowohl Hubkolben- als auch Rotationskolbenmotoren zum Einsatz kommen. In der Regel arbeiten diese Motoren nach dem Ottoprinzip, es existieren jedoch auch Varianten, die nach dem Dieselprinzip funktionieren.

Wasserstoffverbrennungsmotoren sind keineswegs eine moderne Erfindung, um die CO2-Emissionen zu senken. Bereits 1807 entwickelte der französische Offizier François Isaac de Rivaz einen Wasserstoff-Hubkolbenmotor für ein Automobil und meldete ihn zum Patent an. 1860 baute Étienne Lenoir das „Hippomobile“, ein Fahrzeug, das mit einem wasserstoffbetriebenen Motor ausgestattet war. Im 20. Jahrhundert gab es weitere Entwicklungen: 1938 rüstete Rudolf Erren einige Otto- und Dieselmotoren für den Betrieb mit Wasserstoff um. In den 1970er Jahren testete Suzuki ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug namens „Musashi III“.

Ein Beitrag von: