Otto Lilienthal: Der Mann, der uns das Fliegen lehrte

Otto Lilienthal gilt als Pionier des Gleitflugs. Seine Technik, Theorie und Visionen prägten die moderne Luftfahrt nachhaltig.

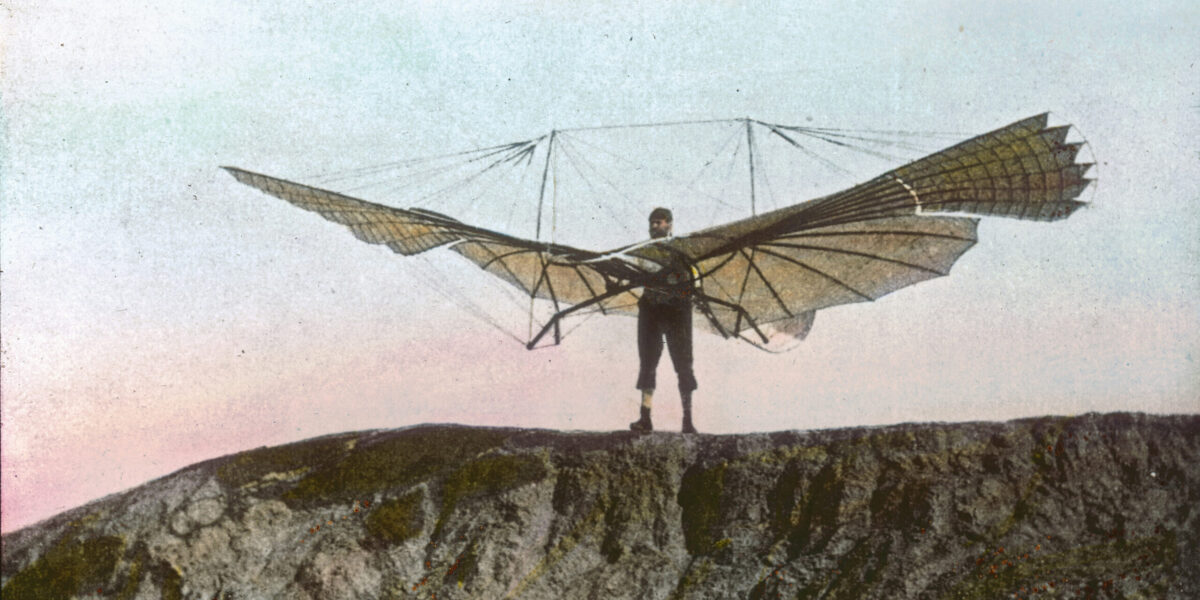

Coloriertes Foto von Otto Lilienthal mit seinem Normalsegelapparat aus dem Jahr 1896.

Foto: picture-alliance / brandstaetter images/Österreichisches Volkshochschule

Otto Lilienthal war der erste Mensch, der wiederholbare Gleitflüge mit selbst gebauten Flugapparaten durchführte. Durch seine akribischen Studien des Vogelflugs und seine praktischen Experimente legte er den Grundstein für die moderne Luftfahrt. Seine technischen Entwicklungen wie das Polardiagramm, die gewölbte Tragfläche und die Serienfertigung des Normalsegelapparats beeinflussen die Aerodynamik bis heute. Grund genug, uns den Flugpionier einmal etwas genauer anzuschauen.

Inhaltsverzeichnis

Der Vogelflug als Vorbild

Schon als Jugendlicher beobachtete Lilienthal den Flug der Vögel mit wissenschaftlichem Blick. Gemeinsam mit seinem Bruder Gustav analysierte er Auftrieb, Flügelbewegungen und Luftwiderstand. Die Natur diente ihm als Lehrmeister. „Fast möchte man dem Eindrucke Raum geben, als sei der Storch eigens dazu geschaffen, um in uns Menschen die Sehnsucht zum Fliegen anzuregen“, schrieb er später.

Die Studien des Vogelflugs standen für Lilienthal am Anfang jeder technischen Umsetzung. Ab 1874 führte er systematische Messungen mit einem Rotationsapparat durch. Ziel war es, die aerodynamischen Eigenschaften gewölbter und ebener Flächen zu erfassen. Dabei entdeckte er: Gewölbte Tragflächen erzeugen deutlich mehr Auftrieb als ebene, bei nur gering höherem Luftwiderstand.

Diese Erkenntnisse flossen 1889 in sein Buch Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst ein. Es wurde zur bedeutendsten flugtechnischen Schrift des 19. Jahrhunderts. Lilienthal beschrieb dort das Zusammenspiel von Auftrieb, Luftwiderstand und Flügelprofil. Ein zentrales Werkzeug war das von ihm entwickelte Polardiagramm. Bis heute nutzen Luftfahrtingenieure diese Methode, um Flügelprofile zu bewerten.

Lilienthals aerodynamisches Wissen

Otto Lilienthal gilt als Vater der modernen Aerodynamik. Vieles, was wir heute darüber wissen, geht auf ihn zurück. Seine Aerodynamikforschung war systematisch aufgebaut und zog sich über zwei Jahrzehnte. Den entscheidenden Durchbruch sah er in der gewölbten Tragfläche.

Er erkannte, dass durch die Wölbung der Luftstrom oberhalb und unterhalb der Tragfläche unterschiedlich abgelenkt wird. Diese Bewegung erzeugt Druckunterschiede, die zu Auftrieb führen. Lilienthal beschrieb das so:

„Durch die gewölbte Fläche wird die an ihr vorbeistreichende Luft … bogenförmig aus ihrer Bahn gelenkt. … Diese krummlinige Bewegung der Luftteilchen entspricht aber einer ganz bestimmten Zentrifugalkraft, mit welcher diejenigen Teile der Luft, welche unter der Fläche hindurchgehen, von unten auf die Fläche drücken, während diejenigen, welche über die Fläche hinweggleiten, sich von der Fläche zu entfernen streben und eine ebenfalls nach oben gerichtete Saugewirkung hervorrufen.“

Lilienthal entwickelte einfache, aber effektive Messgeräte. Mit Rundlaufapparaten und Luftkraftmessern für natürlichen Wind gewann er erste verlässliche Auftriebsdaten. Er unterschied zwischen der hebenden Kraft (Auftrieb) und der hemmenden Kraft (Widerstand) und analysierte deren Verhältnis systematisch.

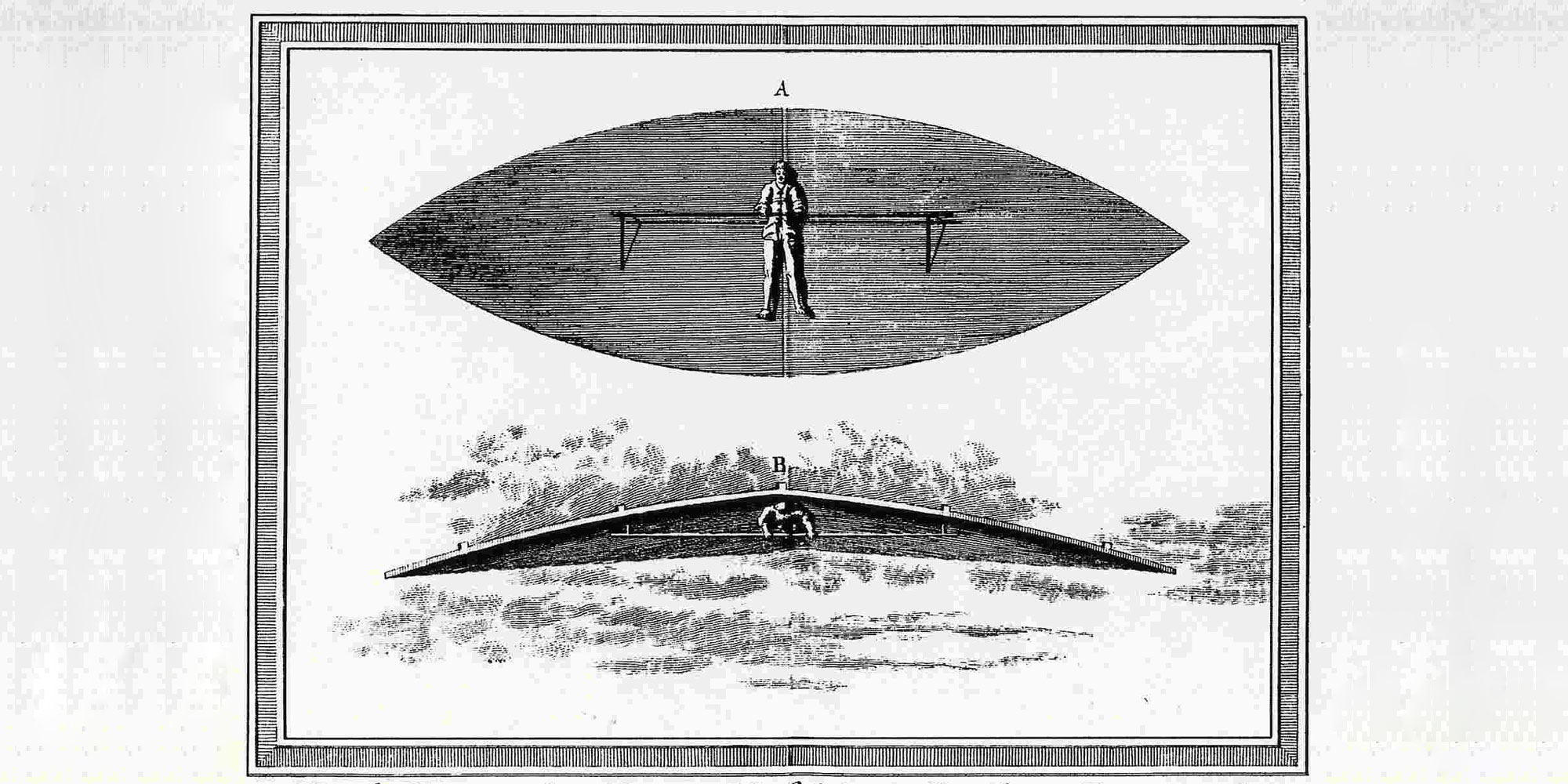

Foto: gemeinfrei

🛩️ Steckbrief: Otto Lilienthal – Leben und Wirken

- Geburtsdatum:

23. Mai 1848 in Anklam (Preußen) - Ausbildung:

– Gymnasium in Anklam

– Provinzialgewerbeschule Potsdam

– Gewerbeakademie Berlin - Beruf:

Ingenieur, Unternehmer, Flugpionier - Wichtige Erfindungen:

– Normalsegelapparat

– Polardiagramm

– Schlangenrohr-Dampfkessel

– Anker-Steinbaukasten (mit Gustav) - Flugversuche:

– Erste Gleitflüge ab 1891

– Über 2000 Flüge

– Flugweiten bis 250 m - Tod:

10. August 1896 in Berlin (Absturz am Gollenberg) - Vermächtnis:

– Grundlage des Motorflugs

– Inspiration für die Gebrüder Wright

– Pionier der Aerodynamik

Das Polardiagramm als Analysewerkzeug

Ein Meilenstein seiner Forschung war das Polardiagramm. Es stellt den Zusammenhang zwischen Auftriebs- und Widerstandsbeiwerte in einem Diagramm dar. Auf der vertikalen Achse steht der Auftriebskoeffizient, auf der horizontalen der Widerstandskoeffizient. Jeder Punkt auf der Kurve zeigt die aerodynamischen Eigenschaften eines Flügels bei einem bestimmten Anstellwinkel.

Der sogenannte Polstrahl, die Verbindung vom Koordinatenursprung zu einem Punkt auf der Kurve, zeigt das Gleitverhältnis. Je steiler dieser Strahl, desto effizienter ist der Flügel. Solche Darstellungen erlauben eine objektive Beurteilung, ob ein Flügelprofil für Langsamflug oder Schnellflug besser geeignet ist. Lilienthals Methode wird bis heute verwendet, insbesondere im Segelflugzeugbau.

Mit dem Polardiagramm schuf Lilienthal eine Grundlage für die moderne Flügelprofilentwicklung. Seine Arbeit war der erste systematische Versuch, Flugphysik mit grafischen Methoden greifbar zu machen.

Otto Lilienthal 1894 mit Flugübungen auf dem eigens angelegten Flughügel in Berlin-Lichterfelde.

Foto: picture-alliance / akg-images

Der Bau von Flugapparaten

Otto Lilienthal konstruierte im Laufe seines Lebens mindestens 21 verschiedene Flugapparate. Die meisten davon waren Gleiter, einige nutzten auch einen Flügelschlagantrieb. Seine erste Serie praktischer Versuchsmodelle entstand ab Anfang der 1890er-Jahre. Sie bestanden aus leichten Holzrahmen, die mit Baumwollstoff bespannt waren. Die Tragflächen waren gewölbt, ihr Aufbau orientierte sich direkt an der Struktur von Vogelflügeln.

Der bekannteste unter ihnen war der sogenannte Normalsegelapparat, den Lilienthal ab 1893 entwickelte. Dieses Gleitflugzeug hatte eine Spannweite von 6,7 m und eine Flügelfläche von etwa 13 Quadratmetern. Die Konstruktion war faltbar, was den Transport erleichterte. Lilienthal steuerte den Apparat allein durch Verlagerung seines Körpergewichts. Arme und Beine dienten dabei gleichzeitig zur Stütze und zur Kontrolle.

Die Herstellung erfolgte in seiner eigenen Maschinenfabrik in Berlin. Ab 1894 produzierte er dort den Normalsegelapparat in Serie und verkaufte ihn für 500 Mark. Es war das erste seriengefertigte Flugzeug der Welt. Lilienthal baute später auch Doppeldecker, experimentierte mit verstellbaren Leitwerken und entwickelte sogar eine Variante mit einem Kohlensäuremotor für Flügelschlagbetrieb. Einige seiner Konstruktionen erreichten Flugweiten von bis zu 250 m.

Die ersten Gleitflüge

Ein Sprung zurück zu den ersten Flugversuchen von Lilienthal. Ab 1891 machte er ernst. Auf einem Sandhügel bei Derwitz begann er mit Gleitflügen. Sein Fluggerät bestand aus einem leichten Rahmen aus Weidenholz, bespannt mit Baumwollstoff. Die Spannweite betrug bis zu 10 m, die Tragfläche etwa 14 Quadratmeter. Gesteuert wurde per Gewichtsverlagerung – der Pilot hing in der Mitte des Apparats.

Zunächst trainierte Lilienthal Standübungen gegen den Wind. Dann folgten kurze Sprünge. Später wagte er Flüge von natürlichen und künstlichen Hügeln. 1894 ließ er in Berlin-Lichterfelde einen 15 m hohen „Fliegeberg“ aufschütten, um unabhängig von der Natur fliegen zu können.

Gesteuert wurde durch die Körperhaltung des Piloten, der sich mit Armen und Händen am Rahmen festhielt. Das Prinzip war einfach: Der Apparat wandelte potentielle Energie (Höhe) in kinetische Energie (Vortrieb) um. Dabei entstand Auftrieb an den gewölbten Tragflächen, der den Menschen trug. Lilienthal absolvierte mehr als 2000 solcher Gleitflüge. Seine weiteste Strecke betrug 250 m.

Fliegen lernen durch Üben

Lilienthals Grundsatz lautete: „Vom Schritt zum Sprung, vom Sprung zum Flug.“ Er warnte davor, ohne Vorwissen Flugmaschinen zu bauen. Stattdessen forderte er eine systematische Annäherung. Theorie und Praxis müssten eng zusammenarbeiten.

Dieses Denken unterschied ihn von vielen seiner Zeitgenossen. Während andere auf Luftschiffe setzten, glaubte Lilienthal an das Prinzip „schwerer als Luft“. Für ihn war klar: Der Mensch kann fliegen, wenn er die Mechanik des Vogelflugs versteht und anwendet.

Das Unternehmen Lilienthal

Otto Lilienthal war auch Unternehmer. In seiner Maschinenfabrik in Berlin produzierte er ab 1883 Kleinmotoren. Ab 1894 baute er dort auch den Normalsegelapparat in Serie. Es war die erste industrielle Fertigung eines Flugzeugs weltweit. In seiner Firma arbeiteten zeitweise bis zu 60 Personen.

Lilienthal führte das Unternehmen modern: Bereits 1890 beteiligte er die Belegschaft mit 25 % am Gewinn. Er engagierte sich zudem sozial, etwa durch die Förderung eines Theaters. Seine Vision: Das Flugzeug als Mittel zur Völkerverständigung und zum Frieden.

Auch mit Doppeldeckern testete Otto Lilienthal seine Flugkünste.

Foto: picture alliance/United Archives/TopFoto

Der letzte Flug

Am 9. August 1896 flog Lilienthal erneut am Gollenberg in Stölln. Eine plötzliche Thermikveränderung brachte seinen Gleiter aus dem Gleichgewicht. Er stürzte aus rund 15 m Höhe. Trotz anfänglicher Ansprechbarkeit starb Lilienthal am Folgetag in Berlin. Die Ursache war vermutlich eine Hirnblutung infolge des Aufpralls.

Sein letzter Satz lautete: „Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann machen wir weiter.“

Einfluss auf die Luftfahrtgeschichte

Otto Lilienthals Werk inspirierte Luftfahrtpioniere weltweit. Besonders die Brüder Wright beriefen sich auf ihn. Wilbur Wright schrieb 1912: „Von allen, die das Problem des Fliegens im 19. Jahrhundert behandelten, war Otto Lilienthal zweifellos der Bedeutendste.“

Seine detaillierten Aufzeichnungen, Tabellen und Flugfotos gingen um die Welt. Besucher aus den USA, Russland, England und Österreich reisten nach Berlin, um sich von seinen Apparaten zu überzeugen.

Technisches Erbe und Innovationen

Lilienthal erfand nicht nur Flugapparate. Er entwickelte auch den Schlangenrohrkessel, ein sicherer Dampfkesseltyp. Gemeinsam mit seinem Bruder entwarf er Werkzeuge, Maschinen und sogar Spielzeug. Ihr Anker-Steinbaukasten gilt als Vorläufer moderner Konstruktionssysteme.

In der Fliegerei setzte Lilienthal Maßstäbe. Er erkannte die Bedeutung des Flügelquerschnitts, analysierte den Luftstrom, berechnete Auftriebswerte. Seine Apparate waren modular, dokumentiert, reproduzierbar.

Ein Beitrag von: