Trump schiebt Zölle auf: Erleichterungsrally an den Börsen

US-Präsident Donald Trump lässt den Handelskrieg mit zusätzlichen Zöllen weiter eskalieren. Die neuesten Entwicklungen im Ticker.

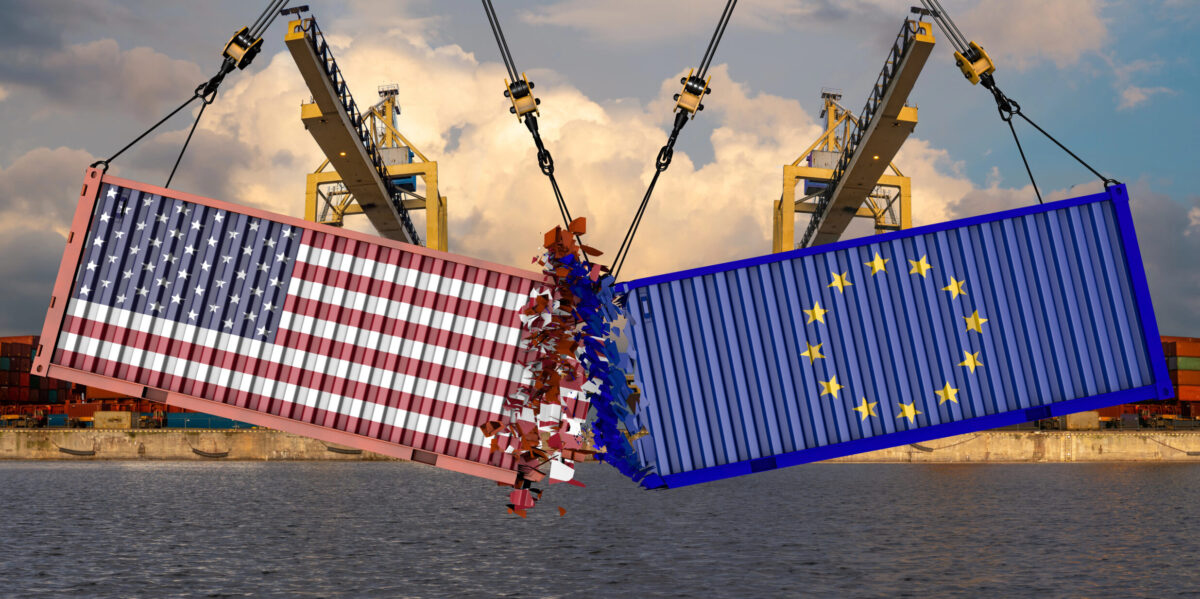

Donald Trump hat einen Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt entfacht. Die EU ist genauso betroffen, wie China oder Japan. Nur Russland ist auf der Liste nicht zu finden.

Foto: PantherMedia / MikeMareen

Update 10. April: Trump schiebt Strafzölle für 90 Tage auf

Der Druck ist dann doch zu groß geworden. Nachdem der Ausverkauf an den Börsen selbst US-Staatspapiere ergriffen hat und die Stabilität des Finanzsystems ernsthaft in Gefahr geriet, lenkte Donald Trump ein. Die horrenden Strafzölle werden zunächst ausgesetzt. 90 Tage bleiben den Verhandlern nun, das Zolldesaster, das die Welt sehr wahrscheinlich in eine Rezession gestürzt hätte, noch abzuwenden. Bestehen bleibt allerdings der generelle Basis-Zoll von 10 %. Die Zölle gegen Einfuhren aus China in die USA schraubt der US-Präsident per Dekret gar auf 125 % hoch. Sie bleiben in Kraft.

Finanzmmärkte reagieren mit Erleichterung

An den Börsen kommt es in Folge der Nachricht zu nie dagewesenen Kurssprüngen. Papiere von Apple verteuern sich binnen Stunden um beinahe 400 Mrd. $. Ein Kursanstieg um satte 22,7 % ließ auch den Wert von Tesla um mehr als 160 Mrd. $ steigen. Auch die Aktien von Nvidia schossen knapp 19 % in die Höhe. Insgesamt legte die Technologie-Börse Nasdaq um 12,2 % zu, der Dow Jones 7,9 %. Die asiatischen Börsen folgen am frühen Morgen mit ähnlichen Kursaufschlägen.

Update 9. April: EU verhängt Gegenzolle auf US-Importe

Die EU reagiert auf die US-Zölle mit gestaffelten Gegenmaßnahmen. Ab der kommenden Woche werden Zölle zwischen 10 und 25 % auf bestimmte Warengruppen fällig. Betroffen sind zum Beispiel Motorräder und Jeans. Mitte Mai sollen weitere Zölle folgen. Sie zielen auf die Einfuhr von Rindfleisch, Geflügel oder Zitrusfrüchten aus den USA. Anfang Dezember folgen in einem dritten Schritt schließlich Zölle für Nüsse und Sojabohnen.

China hebt Zölle auf US-Waren auf 84 Prozent an

China kontert die jüngsten US-Zölle und erhebt seinerseits ab dem 10. April Einfuhrabgaben auf US-Ware in Höhe von 84 %. Damit eskalisert der Handelskrieg zwischen den beiden großen Volkswirtschaften weiter. Für die Industrie wird der Handel zwischen beiden Ländern zunehmend unberechenbar.

Den US-Präsidenten ficht der Gegenwind nicht an. Bei einem Abendessen der Republikaner prahlt er, Vertreter anderer Länder bettelten um neue Handelsabkommen mit den USA. „Bitte, bitte, mache alles für einen Deal“, äfft Trump die Regierungsvertreter anderer Nationen nach. „Sie küssen mir den Arsch“, so Trump wörtlich.

Zweite Stufe von Trumps Zöllen in Kraft

Die zweite Stufe von Trumps Zollpaket ist in Kraft. Dabei legt die US-Regierung je nach Herkunftsland individuelle Zollsätze fest. Diese umfassen nicht nur klassische Einfuhrabgaben, sondern auch andere Handelshemmnisse. Daraus ergibt sich die konkrete Höhe des neuen US-Zolls. Deutschland wird nicht separat aufgeführt. Es fällt unter einen einheitlichen Satz von 20 % für die gesamte Europäische Union.

Mehrere Wirtschaftsexpertinnen und -experten stellen jedoch die Berechnungsgrundlage dieser Länderlisten infrage. Sie bemängeln, dass die Annahmen fehlerhaft oder nicht nachvollziehbar seien.

China unter besonderem Druck

Ein besonders angespanntes Verhältnis herrscht zwischen den USA und China. Trump nennt China den „größten Übeltäter“ im Welthandel. Nachdem Peking auf das erste Zollpaket mit eigenen Abgaben in Höhe von 34 % reagiert hatte, legte Washington nach. Mit einem präsidialen Dekret erhöhte Trump die US-Zölle auf chinesische Produkte auf insgesamt 104 %.

Neben den besonders hohen generellen Sonderzöllen für China hat US-Präsident Donald Trump zusätzlich Zölle von 90 % auf geringwertige Waren aus dem Land angeordnet – eine Verdreifachung der bisher vorgesehenen Abgaben für diese Artikel. Ursprünglich wollte Trump Waren mit einem Wert von unter 800 $ (rund 724 €) ab dem 2. Mai mit einem Zoll von 30 % belegen. Bisher waren solche Güter von Zöllen ausgenommen. Dank dieser Regel lieferten chinesische Online-Händler wie Temu und Shein in großem Stil ihre Produkte in die USA.

Trotz dieser drastischen Maßnahmen zeigt sich Trump optimistisch. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: „Wir warten auf ihren Anruf. Es wird geschehen!“ Er geht davon aus, dass China ein Abkommen abschließen wolle – wisse aber nicht, wie es dies anfangen solle.

Sonderregelungen und weitere Ausnahmen

Nicht alle Produkte sind von Trumps Zöllen betroffen. Einige Warengruppen wie Stahl- und Aluminiumprodukte sowie Autos und Autoteile sind zunächst ausgenommen – ebenso Halbleiter, Arzneimittel, Kupfer, Holzprodukte oder kritische Rohstoffe. Doch das Weiße Haus machte bereits klar: Auch für diese Güter könnten bald Sonderzölle folgen.

Die Maßnahmen sollen nicht nur den Wettbewerb beeinflussen, sondern auch Druck auf ausländische Regierungen ausüben. Das Ziel: mehr Zugeständnisse in Handelsfragen.

Internationale Reaktionen – und Kritik aus den eigenen Reihen

Die EU kündigte bereits erste Gegenmaßnahmen an. Für den Nachmittag wurde eine Abstimmung über Zusatzzölle auf US-Produkte wie Sojabohnen, Kleidung oder Metallwaren erwartet. Diese könnten bis zu 25 % betragen. Einige Maßnahmen sollen schon nächste Woche greifen, andere – etwa auf Mandeln oder Soja – erst ab Dezember.

Anna Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im EU-Parlament, sprach von „verhältnismäßigen und überlegten Gegenmaßnahmen“. Diese würden die USA stärker treffen als die EU.

Auch innerhalb der USA wächst der Widerstand. Die Börsen reagierten nervös. Nach anfänglichen Verlusten erholten sich die Kurse zwar leicht, die Unsicherheit bleibt jedoch groß. Wirtschaftstreibende fürchten eine globale Rezession. Sogar unter Trumps politischen Unterstützern wächst der Unmut.

So kam es zu einem öffentlichen Streit zwischen Elon Musk und Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro. Navarro behauptete, Musk sei mit den Zöllen unzufrieden – vor allem, weil sein Unternehmen Tesla auf günstige Importbauteile angewiesen sei. Musk reagierte scharf: Navarro sei „dümmer als ein Sack Ziegel“.

Trump will neue Einnahmen für Steuerpläne nutzen

Präsident Trump betrachtet seine Zollpolitik als entscheidenden Hebel, um die amerikanische Wirtschaft umzustrukturieren. Er setzt auf eine Stärkung der heimischen Produktion und will gleichzeitig Druck auf internationale Handelspartner aufbauen. Die erwarteten Einnahmen aus den Zöllen sollen außerdem helfen, angekündigte Steuersenkungen zu finanzieren.

Bei der Vorstellung des Pakets im Rosengarten des Weißen Hauses sprach Trump vom „Tag der Befreiung“. Die USA stünden am Beginn eines neuen Kapitels. Aus seiner Sicht habe das „goldene Zeitalter“ Amerikas begonnen.

Update 3. April: Pauschale Zölle plus Sonderabgaben

Ab sofort gelten auf alle Importe in die USA pauschale Zölle in Höhe von 10 %. Das ist jedoch nur der erste Schritt. Zusätzlich soll ein komplexes System in Kraft treten, das für viele Länder deutlich höhere Zölle vorsieht. Ab dem 9. April greift dieser Mechanismus, der sich an der sogenannten Reziprozität orientiert – also an der gegenseitigen Behandlung im Handel.

Ein Trump-Berater formulierte das so: „Die Idee ist, dass wir andere Länder so behandeln, wie sie uns behandeln.“ Damit meinen die USA nicht nur Zölle im klassischen Sinne, sondern auch andere Handelsbarrieren wie Subventionen, komplizierte Einfuhrvorschriften oder Manipulationen von Wechselkursen. Solche nicht-tarifären Handelshemmnisse werden in der neuen Zollpolitik ebenfalls berücksichtigt.

Methode: Wie Trumps Zolle berechnet wurden

Die US-Regierung hat für jedes Land einen Gesamtwert ermittelt, der die Belastung für US-Produkte im jeweiligen Land abbilden soll – einschließlich versteckter Barrieren. Der daraus resultierende Zollsatz entspricht etwa der Hälfte dieses errechneten Wertes. Trump selbst sagte dazu: „Wir sind gute Menschen“, was andeuten soll, dass die USA mit Milde vorgehen.

Was bedeutet das für die Europäische Union?

Die EU-Mitgliedstaaten müssen mit einem pauschalen Zollsatz von 20 % auf ihre Exporte in die USA rechnen. Deutschland, das wirtschaftlich stark vom Außenhandel abhängt, ist davon ebenfalls betroffen. Die USA werfen der EU nicht nur hohe Zölle, sondern auch die Mehrwertsteuer als Handelshemmnis vor. Fachleute weisen jedoch darauf hin, dass diese Steuer auf alle Produkte gleich erhoben wird – unabhängig von ihrer Herkunft.

Während die US-Regierung einen durchschnittlichen EU-Zoll von 39 % berechnet hat, betont die EU-Kommission: „Legt man den tatsächlichen Warenhandel zwischen der EU und den USA zugrunde, so liegt der durchschnittliche Zollsatz in der Praxis auf beiden Seiten bei etwa 1 %.“

Nur in wenigen Bereichen existieren signifikante Unterschiede – etwa bei Lebensmitteln wie Fleisch, Milchprodukten oder Zucker, wo die EU höhere Zölle erhebt. Auf der anderen Seite gelten in den USA höhere Zölle auf Produkte wie Kunststoffe, Chemikalien oder Kunstwerke.

Wer ist besonders stark von Trumps Zöllen betroffen?

Am härtesten trifft das neue Zollregime kleinere Länder, deren Handelsvolumen mit den USA eher gering ist. Staaten wie Lesotho oder Saint-Pierre und Miquelon müssen mit Zöllen von 50 % rechnen. Auch Länder wie Kambodscha, Laos und Madagaskar liegen bei über 45 %. China – zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt – wird mit einem zusätzlichen Zoll von 34 % belegt. Das kommt zu bereits bestehenden Strafabgaben hinzu.

Der politische Rahmen: Notstand und Eskalation

Trump begründet die Maßnahmen mit einem wirtschaftlichen Notstand. „Das ist keine Verhandlung, das ist ein nationaler Notstand“, erklärte ein Berater. Ziel sei es, die Handelsdefizite zu reduzieren und wirtschaftliche Abhängigkeiten abzubauen. Die Zölle sollen so lange in Kraft bleiben, bis die Regierung die Bedrohung als behoben ansieht.

Was gilt bereits? Was kommt noch?

Bereits vor der aktuellen Ankündigung galten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte (jeweils 25 %) sowie auf Autos. Für Autoteile soll diese Regelung ab Mai gelten. Auch Produkte aus Kanada und Mexiko sind betroffen – wenn auch mit Ausnahmen.

Die Liste könnte noch länger werden. So sprach ein Regierungsvertreter davon, dass künftig auch Halbleiter, Medikamente und wichtige Rohstoffe mit neuen Abgaben belegt werden könnten – unabhängig vom Herkunftsland.

Russland – ein Sonderfall

Russland taucht auf der aktuellen Liste der 185 betroffenen Handelspartner nicht auf. Die Begründung der US-Regierung: Die bestehenden Sanktionen gegen Russland lassen kaum noch Handel zu. Dennoch: 2024 importierten die USA mehr Waren aus Russland als aus der Ukraine – rund 3 Mrd. $ gegenüber 1,2 Mrd. $.

Die Ukraine wiederum steht auf der Liste und muss künftig mit einem 10 %-Zoll rechnen. Auch kleinere Gebiete wie Gibraltar oder Tokelau wurden erfasst.

Kanada, Mexiko und Japan – die Reaktionen auf Trumps Zölle

Kanada und Mexiko wurden schon zuvor mit pauschalen Strafzöllen belegt. Anders ist die Lage in Japan. Die japanische Regierung bezeichnete die Maßnahmen als „äußerst bedauerlich“ und forderte Washington auf, sie zu überdenken. Besonders betroffen ist Japans Hightechindustrie: Hier greifen Sonderzölle von 24 %.

Der japanische Handelsminister sagte, die Zölle würden Investitionen in den US-Markt erschweren. Die Regierung kündigte an, die Auswirkungen genau zu analysieren.

EU und China planen Gegenmaßnahmen zu Trumps Zöllen

Auch aus Brüssel kommt deutlicher Widerspruch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte Gegenmaßnahmen an, will aber an Gesprächen festhalten. Ziel sei es, Handelshemmnisse abzubauen – nicht neue zu schaffen.

Von der Leyen warnte vor Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Medikamenten und Transport. Die Inflation werde zunehmen, besonders für wirtschaftlich schwächere Menschen. „Es gibt keinen klaren Weg durch die Komplexität und das Chaos, das geschaffen wird“, sagte sie.

Auch China kündigte Vergeltung an. Die Maßnahmen der USA seien einseitig und stünden nicht im Einklang mit internationalen Regeln. „Rechte und Interessen der betroffenen Parteien werden untergraben“, teilte das Handelsministerium in Peking mit.

Großbritannien setzt auf Diplomatie

Im Gegensatz zur Europäischen Union reagiert Großbritannien mit deutlich mehr Zurückhaltung auf die neuen US-Zölle. Premierminister Keir Starmer betonte, dass man vorbereitet sei – auch wenn wirtschaftliche Auswirkungen unvermeidlich seien. „Aber, um es glasklar zu sagen: Wir sind vorbereitet. Eine der größten Stärken dieser Nation ist unsere Fähigkeit, einen kühlen Kopf zu bewahren“, erklärte Starmer.

Trotz der angespannten Lage vermeidet die britische Regierung eine konfrontative Haltung. Starmer stellte klar: Einen Handelskrieg könne niemand gewinnen. Stattdessen verweist er auf die traditionell enge und faire Handelsbeziehung zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Die Regierung in London hält weiter an dem Ziel fest, ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA abzuschließen. „Wir werden für das beste Abkommen für Großbritannien kämpfen“, so der Premier.

Ein entscheidender Unterschied zur EU: Die britischen Exporte in die USA werden nicht mit 20 %, sondern lediglich mit 10 % Zoll belegt. Das liegt auch daran, dass das Vereinigte Königreich seit Anfang 2021 nicht mehr Teil des EU-Binnenmarktes und der Zollunion ist. Damit kann es eigenständig über seine Handelsbeziehungen verhandeln.

Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds sieht in einem möglichen Handelsabkommen mit den USA eine wichtige Chance, die Folgen der Zollerhöhungen abzufedern. Gleichzeitig betont er die Gesprächsbereitschaft der britischen Regierung: „Niemand will einen Handelskrieg. Aber nichts ist vom Tisch, und die Regierung wird alles Notwendige tun, um das nationale Interesse des Vereinigten Königreichs zu verteidigen.“

Trumps Zölle: „Frontalangriff auf den Welthandel“

Die Reaktionen aus der deutschen Wirtschaft lassen keinen Zweifel: Trumps globale Zolloffensive stößt auf deutliche Kritik. Besonders deutlich äußerte sich der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura. Für ihn ist das Vorgehen der US-Regierung ein gefährlicher Schritt in Richtung wirtschaftlicher Eskalation. „Das ist ein Frontalangriff auf den Welthandel“, sagte Jandura. „Mit drastischen Zollanhebungen für mehr als 100 Handelspartner stürzt der amerikanische Präsident mit einem amerikanischen Brexit die Welt in einen offenen Handelskrieg.“

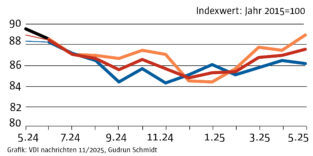

Die Folgen für die deutsche Wirtschaft könnten gravierend sein. Der Außenhandelsverband rechnet damit, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland durch den Handelskonflikt deutlich gebremst wird. Schon im Vorjahr war der deutsche Export leicht rückläufig. 2024 lag der Wert der ausgeführten Waren bei 1559,7 Mrd. € – rund 1 % weniger als im Jahr zuvor. Die nun drohenden Zölle aus den USA treffen viele exportorientierte Unternehmen in einer Phase, in der die globale Konjunktur ohnehin schwächelt.

Vor allem aber fordert der Verband ein geschlossenes Vorgehen der Europäischen Union. „Das funktioniert nur gemeinsam. Unser Ziel muss es sein, diesen Handelskrieg schnell zu beenden, aber wir müssen auch zeigen: Europa ist nicht erpressbar“, betonte Jandura. Nur eine koordinierte Reaktion auf die US-Zölle könne den Druck wirksam abfedern.

Automobilindustrie wegen Trumps Zöllen unter Druck

Auch die deutsche Automobilindustrie zeigt sich alarmiert angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) spricht von einem tiefgreifenden Einschnitt in die globale Handelspolitik. VDA-Präsidentin Hildegard Müller erklärte: „Die Maßnahmen markieren einen fundamentalen handelspolitischen Einschnitt.“

Für die Branche seien die neuen Vorgaben eine enorme Belastung. Nicht nur die Hersteller selbst, sondern auch die weltweit verzweigten Lieferketten der Automobilindustrie geraten dadurch unter Druck. Besonders schwer wiegt dabei der Zollsatz von 25 % auf Pkw, der ab sofort auf alle Fahrzeuge erhoben wird, die in die USA importiert werden.

Wie genau sich diese Maßnahmen auf die Branche auswirken, lässt sich derzeit noch schwer abschätzen. Fest steht für Müller jedoch: „Klar ist allerdings schon jetzt, dass diese Entwicklung weltweit negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben wird. Das wird auch Arbeitsplätze betreffen.“

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Blick der Industrie nach Brüssel. Müller fordert eine entschlossene Reaktion der Europäischen Union. Europa müsse Stärke zeigen und gleichzeitig gesprächsbereit bleiben. „Die EU muss jetzt Verfechter für den freien und fairen globalen Handel sein“, so Müller. „Deutschlands und Europas Wirtschaft benötigt starke Allianzen und belastbare Netzwerke.“

Handwerk: Trumps Zölle führen in „handelspolitische Steinzeit“

Die Reaktionen auf Trumps Zollpolitik kommen nicht nur aus der Industrie, sondern auch aus dem Mittelstand. Besonders das Handwerk sieht die neuen Maßnahmen als massiven Rückschritt für den internationalen Handel. Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Holger Schwannecke, findet deutliche Worte: „Dieser Zollhammer führt die Welt zurück in die handelspolitische Steinzeit.“ Aus seiner Sicht brauchen Deutschland und Europa eine schnelle und klare Antwort auf Trumps Zölle.

Für Schwannecke ist dabei vor allem eines entscheidend: Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft darf nicht weiter belastet werden. Er richtet sich mit seiner Forderung direkt an die Politik in Berlin. Union und SPD müssten bei ihren Koalitionsverhandlungen gezielt Maßnahmen ergreifen, um Unternehmen zu entlasten. „Höhere Steuern und Abgaben sind das Letzte, was die deutsche Wirtschaft in dieser Lage gebrauchen kann“, so der ZDH-Generalsekretär.

Auch vonseiten der Industrie- und Handelskammern kommt Kritik und Handlungsdruck. Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), erinnert daran, dass die USA zwar Deutschlands wichtigster Einzelhandelspartner sind, aber dennoch nur weniger als 10 % der gesamten deutschen Exporte ausmachen. Viel wichtiger sei es nun, die Diversifizierung der Absatzmärkte voranzutreiben.

Treier verweist in diesem Zusammenhang auf das geplante Mercosur-Abkommen mit südamerikanischen Staaten und ein mögliches Handelsabkommen mit Indien. Beide könnten helfen, neue Märkte zu erschließen und die Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.

Trumps Zölle: Ifo Institut schlägt Alarm

Trumps Zölle könnten das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch in diesem Jahr um 0,3 % verringern, warnt das Münchener ifo Institut. Besonders Branchen wie der Maschinenbau und die Automobilindustrie würden stark unter den neuen Handelsbarrieren leiden. „Da Deutschlands Wirtschaft bereits stagniert, ist es möglich, dass die US-Zölle das Wirtschaftswachstum in Deutschland unter die Nulllinie drücken“, erklärt ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die Wirtschaftsforschenden sehen gleich drei Ursachen für die zu erwartenden Belastungen: Erstens brechen direkte Exporte in die USA weg. Zweitens sinkt durch die Schwächung der chinesischen Wirtschaft auch der deutsche Absatz in China. Drittens weichen betroffene Länder wie China auf andere Märkte aus und erhöhen dort den Konkurrenzdruck für deutsche Firmen.

Fuest bezeichnet Trumps Zölle als „größten Angriff auf den Freihandel seit dem Zweiten Weltkrieg“. Besonders kritisiert wird die willkürliche Festlegung der Zollhöhe. Laut Lisandra Flach, Außenhandelsexpertin des ifo Instituts, liegt die durchschnittliche Zolldifferenz zwischen den USA und der EU nur bei 0,5 Prozentpunkten. Die Verhängung eines pauschalen EU-Zolls von 20 % sei daher kaum nachvollziehbar. Zudem hätten die USA handelsfremde Faktoren wie die europäische Mehrwertsteuer in ihre Berechnungen einbezogen.

Für Flach ist klar: Die von den USA vertretene Vorstellung von „Reziprozität“ werde international kaum geteilt. Dadurch gestalte sich der bilaterale Dialog mit der US-Regierung schwierig. Das ifo Institut rät der EU zu einer geeinten Haltung und zur Androhung gezielter Gegenmaßnahmen – beispielsweise einer Digitalsteuer, die vor allem US-Techkonzerne treffen könnte. Gleichzeitig warnt der ifo-Experte Andreas Baur vor überstürzter Eskalation: Zunächst sollten Verhandlungen geführt werden – mit klar gesetzten Fristen.

Fuest äußert sich zudem kritisch zur wirtschaftspolitischen Logik hinter Trumps Vorgehen. Produktivität, nicht Handelsbilanzen, sei der entscheidende Maßstab für Wettbewerbsfähigkeit. Zölle hingegen behinderten die internationale Arbeitsteilung und würden langfristig die Produktivität senken. Wer Investitionen anziehen und das Handelsdefizit reduzieren wolle, müsse vor allem im eigenen Land mehr sparen. Konsumverzicht wäre dabei unvermeidbar.

Auch Trumps Idee, Zolleinnahmen zur Senkung direkter Steuern zu nutzen, hält Fuest für unrealistisch. Eine solche Steuerpolitik wäre stark regressiv – sie würde vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen belasten. Gleichzeitig sei es widersprüchlich, gleichzeitig Steuern zu senken und das Haushaltsdefizit abbauen zu wollen.

Stoltenberg warnt vor großem Rückschlag für den Welthandel

Auch aus Norwegen kommen kritische Töne zu Trumps Zöllen. Jens Stoltenberg, früherer Generalsekretär der Nato und heute Finanzminister seines Landes, sieht darin einen massiven Rückschritt für den globalen Handel. „Das, was heute Nacht passiert ist, ist der schwerwiegendste Rückschlag für einen offenen und freien Welthandel seit der Zwischenkriegszeit“, erklärte Stoltenberg gegenüber Journalistinnen und Journalisten in Oslo. Er warnt vor negativen Folgen für zahlreiche Länder und deren Arbeitsplätze.

Stoltenberg spricht von einer neuen wirtschaftlichen Weltordnung, in die man nun eintrete. Wie gravierend die Auswirkungen letztlich sein werden, sei derzeit jedoch schwer einzuschätzen. Im Fokus stehe zunächst, wie die Europäische Union auf Trumps Zölle reagieren werde. Norwegen wolle dabei eng mit Brüssel zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass es durch eigene Schutzmaßnahmen der EU vom Binnenmarkt isoliert wird.

Zwar ist Norwegen kein EU-Mitglied, doch über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eng mit der Union verbunden. Auch das skandinavische Land bleibt von Trumps Zollpolitik nicht verschont. Auf norwegische Exporte in die USA wird laut aktuellen Angaben ein Zoll von 16 % erhoben. Besonders betroffen ist dabei die für Norwegen wirtschaftlich bedeutende Öl- und Gasindustrie. Wirtschaftsministerin Cecilie Myrseth bestätigte am Vormittag, dass die ursprünglich angekündigten 15 % inzwischen noch einmal leicht nach oben korrigiert wurden.

(mit dpa)

Ein Beitrag von: