Unabhängigkeit: Auf der Suche nach Helium im Nordosten der Republik

Deutschland ist für Helium auf Importe angewiesen. In Mecklenburg-Vorpommern wird nun erforscht, ob eine eigene Förderung möglich ist.

Vibrationsfahrzeuge im Einsatz bei der Suche nach Helium in Mecklenburg-Vorpommern.

Foto: picture alliance/dpa/Philip Dulian

Helium ist vielen als Füllgas für Luftballons bekannt, doch seine industrielle Bedeutung geht weit darüber hinaus. Das Edelgas wird in der Medizintechnik zur Kühlung von Magnetresonanztomografen (MRTs) eingesetzt, ist ein essenzieller Bestandteil in der Halbleiterfertigung und spielt eine zentrale Rolle in der Forschung. In Deutschland gibt es derzeit keine heimische Förderung, wodurch das Land vollständig auf Importe aus den USA, Katar und Algerien angewiesen ist.

Angesichts der steigenden Nachfrage und der zunehmenden Preisvolatilität wird nun untersucht, ob Heliumvorkommen in Deutschland wirtschaftlich erschließbar sind. Im Nordosten der Republik, genauer gesagt in Mecklenburg-Vorpommern, führt das französische Unternehmen 45-8 Energy umfangreiche geophysikalische Untersuchungen durch. Ziel ist es, die Unabhängigkeit von Importen zu erhöhen und eine regionale Versorgung mit Helium zu ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

Seismische Untersuchungen in Mecklenburg-Vorpommern

In der Nähe des kleinen Ortes Kröslin in Vorpommern fahren schwere Erkundungsfahrzeuge über die Felder. Ihre Rüttelplatten senden starke seismische Wellen in den Boden. Diese Methode, vergleichbar mit einem Ultraschallbild, ermöglicht es den Geologen, unterirdische Strukturen bis in eine Tiefe von 4000 Metern zu kartieren.

„Helium ist ein kritischer Rohstoff, der strategisch immer wichtiger wird“, erklärt Harald Kiefer von 45-8 Energy. „Unser Ziel ist es, herauszufinden, ob eine Förderung in Deutschland wirtschaftlich machbar ist.“ Während das Unternehmen in Brandenburg noch auf Genehmigungen wartet, sind die Messungen in Mecklenburg-Vorpommern bereits in vollem Gange.

Helium als strategischer Rohstoff

Die Europäische Union führt Helium auf ihrer Liste der kritischen Rohstoffe. Experten wie Peter Klitzke von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) gehen davon aus, dass der weltweite Bedarf weiter steigen wird. „Helium wird in vielen Hightech-Bereichen verwendet, darunter die Halbleiterfertigung und die Raumfahrt. Auch Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz treiben den Bedarf nach oben.“ Gleichzeitig sei der Preis für Helium in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Bislang wird Helium meist als Nebenprodukt bei der Förderung von Erdgas gewonnen. Besonders große Mengen entstehen bei der Produktion von verflüssigtem Erdgas (LNG), die jedoch mit hohem Energieaufwand verbunden ist. Große LNG-Exportnationen wie die USA, Katar und Algerien dominieren daher den Heliummarkt. Eine alternative, regionale Förderung könnte nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen, sondern auch die Umweltbilanz verbessern.

DDR-Daten als Ausgangspunkt der Exploration

Das Wissen über potenzielle Heliumvorkommen in Deutschland ist nicht neu. Bereits zu DDR-Zeiten wurden umfangreiche geophysikalische Untersuchungen durchgeführt. Damals suchte die Regierung in Ostdeutschland vorrangig nach Erdöl und Erdgas. Zwischen Greifswald und Wolgast entdeckten Geologen jedoch ein Gasgemisch aus Stickstoff und Helium. Mangels industrieller Anwendungen blieb diese Ressource jedoch ungenutzt.

Heute greifen Forschende auf diese alten Bohrdaten zurück. Die aktuellen seismischen Messungen erstrecken sich über ein 90 Quadratkilometer großes Gebiet. Acht sogenannte Vibro-Trucks haben bereits Tausende Messpunkte abgefahren, während 9500 Geophone die Reflexionen der Schallwellen registrieren.

„Die eigentlichen Messungen sind fast abgeschlossen“, erklärt Geophysiker Andreas Schuck, der das Projekt begleitet. „Die Auswertung der Daten wird jedoch bis zu zwölf Monate in Anspruch nehmen.“ Erst dann wird sich zeigen, ob die Heliumvorkommen wirtschaftlich förderbar sind.

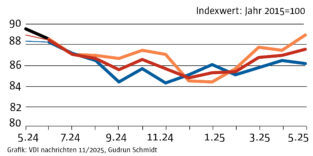

Herausforderungen eines intransparenten Marktes

Die globale Heliumversorgung ist schwer einzuschätzen. Preisverhandlungen finden häufig direkt zwischen Produzenten und großen Abnehmern statt, während sich die Förderunternehmen oft bedeckt halten, wenn es um Produktionsmengen geht. Der Markt schwankt zwischen 170 und 200 Millionen Kubikmetern pro Jahr, wobei Experten einen weiteren Anstieg auf über 200 Millionen Kubikmeter prognostizieren.

Deutschland benötigt etwa sieben bis zehn Millionen Kubikmeter Helium pro Jahr. Eine heimische Förderung könnte zumindest eine Teilversorgung sicherstellen und die Abhängigkeit von den oft volatilen internationalen Märkten verringern.

Helium: Knapp oder doch nicht?

Die Frage, ob Helium wirklich ein knappes Gut ist, bleibt umstritten. Laut der Deutschen Rohstoffagentur (Dera) gibt es erhebliche Unsicherheiten bezüglich der globalen Datenlage. „Die offiziellen Fördermengen könnten ungenau sein“, heißt es in einem Hintergrundpapier der Behörde zu Edelgasen. In den meisten Jahren entsprach das Angebot wohl ungefähr der Nachfrage. Dennoch wird Helium immer wieder als knapper Rohstoff eingestuft.

Ein Grund für diese Unsicherheit ist die besondere Natur von Helium. Es entsteht kontinuierlich durch den radioaktiven Zerfall von Uran und Thorium in der Erdkruste. Da die Heliumatome extrem klein sind, können sie jedoch leicht durch Gesteinsschichten entweichen, in die Atmosphäre aufsteigen und schließlich ins All entweichen. Ein weiterer natürlicher Heliumvorrat stammt aus der Entstehungszeit der Erde. Dieses Gas befindet sich tief im Erdmantel, gelangt aber nur selten in wirtschaftlich verwertbaren Mengen an die Oberfläche. Um Helium gewinnen zu können, sind geologische Formationen notwendig, die das Gas einschließen und verhindern, dass es entweicht.

Wachsende Nachfrage und vielfältige Anwendungen

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren über eine Verknappung des Heliums berichtet. Während viele Menschen davon wenig mitbekommen, sind Industrien und Forschungseinrichtungen stark betroffen. Ein Viertel des weltweiten Heliumbedarfs entfällt auf die Kühlung von Magneten in medizinischen Geräten wie Kernspin- und Magnetresonanztomographen. Auch in der Glasfaserproduktion spielt das Edelgas eine zentrale Rolle.

Dank seiner hervorragenden Wärmeleitfähigkeit dient flüssiges Helium als Kältemittel in Hochleistungstechnologien, die bei extrem niedrigen Temperaturen arbeiten. Es wird zur Kühlung von supraleitenden Materialien, wissenschaftlichen Messgeräten in Satelliten sowie in Teilchenbeschleunigern wie dem CERN eingesetzt. Ohne Helium wäre der Start von Weltraumraketen kaum möglich, da es als inertes Gas beim Betanken und Druckaufbau der Treibstoffsysteme verwendet wird. Auch in der Metallverarbeitung wird Helium als Schutzgas eingesetzt, beispielsweise beim Schweißen hochspezialisierter Werkstoffe. Selbst in der Tiefseetaucherei findet es Anwendung: Berufstauchende atmen spezielle Helium-Sauerstoff-Gemische, um in große Tiefen vordringen zu können.

Der bekannteste Einsatz von Helium in der Öffentlichkeit bleibt wohl die Nutzung in Zeppelinen, Wetterballons oder Ballonfahrten. Auch metallbeschichtete Spezialballons für Kindergeburtstage oder Hochzeiten sind ohne Helium nicht denkbar.

Vorteile einer heimischen Förderung

„Helium made in Mecklenburg-Vorpommern“ könnte gleich mehrere Vorteile bieten, betont Kiefer. Neben der Reduzierung der Importabhängigkeit wäre eine regionale Produktion umweltfreundlicher. Der Transport über lange Strecken sowie die energieintensive Verflüssigung und Rückvergasung würden entfallen. „Wir könnten das Helium in gasförmigem Zustand direkt an Kunden in Deutschland liefern“, so Kiefer.

Ein bedeutender potenzieller Abnehmer befindet sich ganz in der Nähe: das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald. Die dortige Versuchsanlage „Wendelstein 7-X“ forscht an der Kernfusion als zukünftige Energiequelle. Die supraleitenden Magnete, die das millionengrad heiße Plasma stabilisieren, werden mit Helium auf minus 270 Grad gekühlt. Eine lokale Heliumquelle könnte die Versorgung dieser Forschungseinrichtung erleichtern. (mit dpa)

Ein Beitrag von: